NUEVOS METODOS PARA OBTENER QUIMOSINA Y FURFURAL

La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.

La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.

El

furfural, es punto de partida en la elaboración de diversos productos químicos

cotidianos.

La

mayoría de los quesos consumidos por los argentinos están elaborados con esta

enzima naturalmente presente en estómagos de rumiantes, pero es posible

reemplazarla con vegetales modificados genéticamente. El insumo, elaborado con

bacterias recombinantes (a las que se le modificaron sus genes), en la

actualidad se importa.

|

| INDEAR |

Pronto nuestro país comenzará a realizar la producción

de quimosina bovina a escala industrial, utilizando plantas de cártamo

transgénico diseñadas por Indear (empresa de Bioceres y el Conicet).

Bioceres,

es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos

(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta

fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo

modificado.

Bioceres,

es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos

(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta

fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo

modificado.

Esta experiencia es la

primera a nivel mundial de elaboración de un insumo alimentario por medio del

uso de plantas como biorreactores (molecular farming).

|

| Cártamo |

“Las plantas presentan varias ventajas en comparación a los sistemas

actuales de producción de moléculas recombinantes: muy bajo costo de

producción, reducción del consumo de energía, sistema amigable con el ambiente,

ausencia de patógenos y simplicidad de escalado”, explica Martín Salinas,

gerente de Ingeniería y Procesos de Indear.

Los emprendedores poseen unas 2000

hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la

producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían

abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima

capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso

cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.

Los emprendedores poseen unas 2000

hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la

producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían

abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima

capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso

cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.

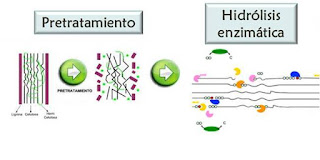

El uso

del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que

existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para

transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”

de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo

de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace

algunos años.

El uso

del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que

existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para

transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”

de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo

de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace

algunos años.

El desarrollo de Indear, estuvo presente en el Congreso Nacional

CREA de septiembre 2016 en la Rural de Palermo.

Por su parte, el FURFURAL, es un aldehído aromático de color amarillo

claro que se oscurece expuesto a la luz y el aire. Tiene olor a almendras

amargas. Es utilizado para producir solventes, alcoholes especiales y ácidos.

El

nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,

propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que

en la actualidad son quemados en gran cantidad.

El

nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,

propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que

en la actualidad son quemados en gran cantidad.

Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral

(UNL-Conicet) desarrollaron un método para obtener furfural. Este aldehído (un

alcohol deshidrogenado), interviene en la producción de alcohol furfurílico,

que sirve para preparar resinas y adhesivos, y ácido furoico usado en la

elaboración de bactericidas, medicamentos, aromatizantes y plásticos.

En

nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy

contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos

agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.

En

nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy

contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos

agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.

Se

calcula que en América se producen alrededor de 300 millones de toneladas de

desechos agrícolas por año. En la Argentina se generan unos 90 millonesde los

cuales el 80% corresponde a maíz y caña de azúcar.

Se

calcula que en América se producen alrededor de 300 millones de toneladas de

desechos agrícolas por año. En la Argentina se generan unos 90 millonesde los

cuales el 80% corresponde a maíz y caña de azúcar.

El producto químico de

interés es la hemicelulosa presente en los vegetales junto a la celulosa y la

lignina. La avena contiene 36% y las mazorcas de maíz hasta el 35% de

hemicelulosa. Los dos cultivos son importantes en el litoral.

“Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy

bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un

primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de

Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).

“Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy

bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un

primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de

Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).

Los

resultados fueron similares o mejores que los que se consiguen por medio de

ácido, el método convencional por el cual se llega a un 75% de rendimiento en

las tanineras.

“En la actualidad, el

furfural se produce por medio de ácido sulfúrico, que es corrosivo y contamina

mucho. Además, no se hace con desechos sino que es un resultado del trabajo con

taninos”, contó Padro sobre el proceso en curso.

La idea de la

investigación es llegar a desarrollar el proceso completo de producción, desde

que se extrae la xilosa, que contiene entre un 25 y

un 40% del peso de los residuos y que es la que sirve para extraer

furfural.

“Es una etapa que nos falta

desarrollar, para lo cual utilizaremos un método de explosión con vapor de

agua. Se usa presión y se descomprime, lo cual genera que las fibras se abran y

liberen la xilosa, que es lo que nos interesa. Normalmente, ese proceso se hace

con ácido y a altas temperaturas”, detalló Padro, integrante del Grupo de Investigación

en Ciencias e Ingeniería Catalítica (Gicic).

Cuando las fibras son sometidas al

vapor se genera algo de ácido, que es propio de la planta, suficiente para

realizar la primera etapa del tratamiento. Con el método que proponen se puede

producir furfural más rápido, con generación de residuos, que no son tóxicos. “La forma de evitar esos desechos es

trabajar con otro solvente, de manera de extraer el furfural mientras se forma.

Es un solvente orgánico que se puede reciclar”, graficó la científica.

“Es un proceso que se estudia desde hace

cinco años. No sabemos si se desarrolló un proceso industrial similar fuera del

país. Todo apunta a una industria nueva, que aproveche todo lo que se genera o

que utilice el alcohol furfurílico”, finalizó la investigadora.

Este es un proceso amigable con el ambiente,

competitivo económicamente y que contrasta con otro que afronta grandes

problemas de contaminación, que requiere de reactores especiales debido a la

corrosión del ácido y que necesita del tratamiento de efluentes.

|

| INCAPE |

El trabajo

conforma la tesis doctoral de Michael Nicolás Vanoy, cuya directora es Padro y Carlos

Apesteguia, los tres pertenecientes al Gicic, un grupo de 25 personas, entre

investigadores y becarios, dentro del Incape (Instituto de Investigaciones en Catálisis

y Petroquímica), ubicado en el Centro Científico Tecnológico (CCT) de Santa Fe.

valorsoja.com - UNL -

Facultad de Ingeniería Química- Septiembre-Octubre de 2016

EL

MECANISMO DE “ANTICITERA”

EL

MECANISMO DE “ANTICITERA”

Es común pensar que el siglo XXI es el tiempo de

las computadoras…

En forma constante y permanente usamos notebooks, tablets,

teléfonos celulares y otros dispositivos que nos “solucionan” la vida…

Sin

embargo, esta idea de “ordenar” datos y procesarlos es muy antigua.

Christián

Carman, filósofo recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA) y doctor en

Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), analiza el “Mecanismo

de Anticitera”, el dispositivo que permitía anticipar fenómenos astronómicos y

sociales. Podría haber sido diseñado por Arquímedes en el siglo II a.C.

El “cielo” era para la Antigua

Grecia, un tema de circulación social que no pertenecía exclusivamente a los

especialistas. La astronomía era moneda corriente y eran necesarios observadores perspicaces y

brillantes que pudieran analizar cada uno de los movimientos celestiales.

Carman

explica: “cuando las personas tienen su

vida sincronizada con relojes no se necesita la ayuda de ningún evento del

Universo. En cambio, si no se puede es necesario que todos vean lo mismo y en

simultáneo, y lo único que podemos ver en sociedad es el cielo”.

El

investigador adjunto del Conicet y docente en varias instituciones, se formó en

filosofía de la ciencia. Su tesis de doctorado constata si las teorías

científicas inventan o más bien descubren los fenómenos que describen.

En

este marco, advirtió que uno de los campos más interesantes para abordar era el

de la astronomía antigua, un escenario plagado de virtudes y contradicciones.

El Mecanismo, fue localizado en 1900 por un

grupo de buceadores en las costas de Anticitera, isla griega ubicada

entre Creta y el Peloponeso.

El Mecanismo, fue localizado en 1900 por un

grupo de buceadores en las costas de Anticitera, isla griega ubicada

entre Creta y el Peloponeso.

|

| Isla Antikitera |

Tras refugiarse a causa de una tormenta, en la rocosa isla, un equipo de

buscadores de esponjas marinas decidió sumergirse bajo esas aguas.

Allí encontraron los restos de una galera

romana que había naufragado en medio de otra tormenta hacía 2.000 años, cuando

el Imperio romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo.

En

la arena del fondo del mar estaba el cúmulo más grande de tesoros

griegos que se haya encontrado jamás. Y como desapercibido el misterioso

“mecanismo”.

Era un auténtico tesoro

hallado en las profundidades del mar. Desde hace mucho se somete a estudio y

exámenes de los más prestigiosos expertos del mundo.

Es complejo y con múltiples funciones: mediante agujas concéntricas

permitía definir la posición del sol, el día, el año, la ubicación de la luna y

sus fases, la salida y la puesta de las estrellas, el sitio ocupado por los

planetas (al menos los cinco que se conocían en esa época), e incluso, predecir

eclipses.

El primero en examinar en detalle los 82 fragmentos recuperados

fue el físico inglés Derek J. de Solla Price.

Empezó en los años 50 y en 1971,

junto con el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, tomó imágenes con

rayos X y rayos gamma de las piezas.

Descubrieron

que había 27 ruedas de engranaje adentro, y que era tremendamente complejo.

Price adivinó que contar los dientes en cada rueda podía dar alguna pista sobre

la función de la máquina. Con imágenes bidimensionales, las ruedas se

superponían, pero logró establecer dos números: 235 y 127.

El número 235 era la clave del

mecanismo para computar los ciclos de la Luna.

Los griegos

sabían que de una nueva Luna a la siguiente pasaban en promedio 29,5 días. Eso

era problemático para su calendario de 12 meses en el año, porque 12 x 29,5 =

354 días, 11 días menos de lo necesario.

El año natural, con las

estaciones, y el año calendario perderían la sincronía.

También

sabían que 19 años solares son exactamente 235 meses lunares, un ciclo cuyo

nombre es “metónico”.

En un ciclo de

19 años, a largo plazo el calendario estará en sintonía con las estaciones. En

uno de los fragmentos del mecanismo de Anticitera encontraron el ciclo

metónico.

En un ciclo de

19 años, a largo plazo el calendario estará en sintonía con las estaciones. En

uno de los fragmentos del mecanismo de Anticitera encontraron el ciclo

metónico.

Gracias a los dientes de las ruedas de engranaje, el mecanismo empezó

a revelar sus secretos. Las

fases de la Luna eran inmensamente útiles en esa época.

De

acuerdo a ellas se determinaba cuándo sembrar, cuál era la estrategia en la

batalla, qué día eran las fiestas religiosas, en qué momento pagar las deudas o

si podían hacer viajes nocturnos.

El otro número, 127, le sirvió a Price para

entender las revoluciones de la Luna alrededor de la Tierra.

Tras 20 años de intensa

investigación, Price concluyó que ya había resuelto el acertijo…Aún quedaban

piezas del rompecabezas por encajar.

Un equipo internacional de expertos

dedicado a investigar el mecanismo de Anticitera, convenció a Roger Hadland, ingeniero de rayos

X, para que diseñara y llevara al Museo Arqueológico Nacional en Atenas una

máquina especial para hacer imágenes tridimensionales del mecanismo.

Y, con otro aparato que realzó los

escritos que cubren buena parte de los fragmentos, los investigadores

encontraron una referencia a los engranajes y a otro número clave: 223.

Y, con otro aparato que realzó los

escritos que cubren buena parte de los fragmentos, los investigadores

encontraron una referencia a los engranajes y a otro número clave: 223.

Tres siglos antes de

la edad de oro de de Atenas, los antiguos astrónomos babilonios descubrieron

que 223 lunas tras un eclipse (18 años y 11 días, conocido como un

ciclo de saros), la Luna y la Tierra

vuelven a la misma posición de manera que probablemente se

producirá otro parecido. "Cuando había un eclipse

lunar, el rey babilonio dimitía y un substituto asumía el mando, de manera que

los malos augurios fueran para él. Luego lo mataban y el rey volvía a asumir su

posición", cuenta John Steele, experto

en Babilonia del Museo Británico.

Resulta que 223 era el número de otra de las ruedas del artilugio.

El mecanismo de Anticitera

podía ver el futuro... podía predecir eclipses.

No sólo el día,

sino la hora, la dirección en la que la sombra cruzaría y el color del que se

iba a ver la Luna.

Todo

dependía de la Luna. Nada

sobre la Luna es sencillo. No sólo su órbita es elíptica -de manera que viaja

más rápido cuando está más cerca de la Tierra-, sino que esa elipse también

rota lentamente, en un período de 9 años.

Con dos ruedas de engranaje más

pequeñas, una de ellas con una pinza para regular la velocidad de rotación,

replicaban con precisión el tiempo que se demora la Luna en orbitar, mientras

que otra, con 26 dientes y medio, compensaba por el desplazamiento de la órbita.

Con dos ruedas de engranaje más

pequeñas, una de ellas con una pinza para regular la velocidad de rotación,

replicaban con precisión el tiempo que se demora la Luna en orbitar, mientras

que otra, con 26 dientes y medio, compensaba por el desplazamiento de la órbita.

Al examinar lo que queda de la parte frontal del aparato, el equipo de expertos

concluyó que “solía

tener un planetario” como lo entendían en ese momento: con la Tierra en el centro y cinco

planetas girando a su alrededor.

El mecanismo de Anticitera predecía

además la fecha exacta de los Juegos Panhelénicos:

los Juegos de Olimpia, los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos, los Juegos

Nemeos.

Lo curioso es que, aunque los Juegos de Olimpia eran los más

prestigiosos, los Ístmicos, en Corinto, aparecen en letras mucho más grandes.

Y

los nombres de los meses que aparecían en otra rueda eran corintios. Se estima

que el diseñador era un corintio y que vivía en la colonia más rica gobernada

por esa ciudad: Siracusa. Y Siracusa era el hogar del más brillante

de los matemáticos e ingenieros griegos: Arquímedes.

Nada más y nada menos que

quizás el científico más importante de la Antigüedad clásica, el hombre que

había determinado la distancia a la Luna, encontrado cómo calcular el volumen

de una esfera y de ese número fundamental π; que había asegurado que con una

palanca movería el mundo y tanto más.

Arquímedes estaba en Siracusa cuando los

romanos llegaron a conquistarla. El general Marco Claudio Marcelo ordenó que no lo mataran, pero un soldado lo hizo. Siracusa

fue saqueada y sus tesoros enviados a Roma.

"Arquímedes encontró la manera de representar con precisión en un sólo aparato los variados y

divergentes movimientos de los cinco planetas con sus distintas velocidades, de

manera que el mismo eclipse ocurre en el globo que en la realidad",

fue escrito por Cicero en una de las máquinas de Arquímedes en la casa del

nieto del general Marcelo.

Como tantas otras cosas, con la caída de los griegos

y luego los romanos, los conocimientos

"emigraron" hacia el oriente, donde los bizantinos

los guardaron por un tiempo y luego pasaron a los árabes.

El segundo artilugio

con engranajes de bronce más antiguo que se conoce es del siglo V e

inscripciones en árabe.

Y en el siglo XIII los moros llevaron esos conocimientos

de vuelta a Europa.

Investigaciones previas establecieron que el mecanismo

estaba metido en una caja de madera, que no sobrevivió el paso del tiempo.

Investigaciones previas establecieron que el mecanismo

estaba metido en una caja de madera, que no sobrevivió el paso del tiempo.

Una caja que contenía todo el

conocimiento del mundo, el tiempo, el espacio y el Universo.

Como afirma Carman, “ni más ni menos que eso, una verdadera

computadora antigua que condensaba múltiples funciones”.

Se estima que el

artefacto se habría creado para que Arquímedes y sus discípulos ilustraran de

una manera sencilla todo el conocimiento disponible en la época. “un ingenioso invento para democratizar el

acceso a la ciencia. Una herramienta excelente para enseñar a alumnos curiosos”,

explica el doctor de la UNQui.

“Arquímedes

construía aparatos similares al hallado. Sin ir más lejos, un texto de Cicerón en ‘La República’

describe el mecanismo con bastante detalle. Puede formar parte de la ficción

pero su observación es muy similar a la que reconstruimos

luego de examinarlo por horas”, agrega Carman.

En base a una serie de

cálculos, se comprobó que la tecnología era más antigua de lo que en principio

se creía. “Si bien en un comienzo se

suponía que el aparato era del 100 a.C, hoy sabemos que es un tanto más antiguo

y que la fecha coincide, en base a una serie de ecuaciones matemáticas, con el

escenario del que formó parte Arquímedes. No obstante, decir que él fue el

autor es apresurado hasta el momento”, admite el investigador.

En base a una serie de

cálculos, se comprobó que la tecnología era más antigua de lo que en principio

se creía. “Si bien en un comienzo se

suponía que el aparato era del 100 a.C, hoy sabemos que es un tanto más antiguo

y que la fecha coincide, en base a una serie de ecuaciones matemáticas, con el

escenario del que formó parte Arquímedes. No obstante, decir que él fue el

autor es apresurado hasta el momento”, admite el investigador.

Carman

obtuvo una beca en Estados Unidos para trabajar con James Evans, uno de los

principales exponentes en las investigaciones. Durante los últimos seis años se

dedicó a recorrer las huellas de este

invento diseñado hace más de dos milenios: una tecnología desconcertante y misteriosa que concentra su

atención.

UNQ- Departamento de Ciencias Sociales / BBC-Mundo / Noviembre de 2016

BÚSQUEDA

ANTÁRTICA

BÚSQUEDA

ANTÁRTICA

Mejorar la industria alimenticia es una tarea

laboriosa, que no tiene fin.

Las enzimas colaboran en la elaboración y

resultado final de nuevos alimentos.

Investigadores de la facultad de la Ciencias Exactas de la Universidad

Nacional de La Plata (UNLP), realizan expediciones a la Antártida.

Los científicos se enfocan en la búsqueda de microorganismos activos a bajas temperaturas con interés biotecnológico.

Los científicos se enfocan en la búsqueda de microorganismos activos a bajas temperaturas con interés biotecnológico.

El

proyecto, desarrollado por el equipo de biotecnología de enzimas del Centro de

Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI),

dependiente de la facultad de Ciencias Exactas UNLP y del Conicet, está liderado

por los bioquímicos Sebastián Cavalitto e Ivana Cavello.

El

proyecto, desarrollado por el equipo de biotecnología de enzimas del Centro de

Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI),

dependiente de la facultad de Ciencias Exactas UNLP y del Conicet, está liderado

por los bioquímicos Sebastián Cavalitto e Ivana Cavello.

Cuenta además, con la colaboración del laboratorio de

Biotecnología de la cátedra de Microbiología de la Universidad de la República,

de Montevideo (Uruguay), equipo conformado por Silvana Vero y Gabriela

Garmendia. La campaña contó con el financiamiento y la logística del Instituto

Antártico Uruguayo.

Los científicos salen a “cazar” organismos microscópicos

capaces de producir enzimas para uso en la industria alimenticia. El paisaje hostil y las

temperaturas extremas bajo cero hacen que la tarea sea más desafiante.

Los científicos salen a “cazar” organismos microscópicos

capaces de producir enzimas para uso en la industria alimenticia. El paisaje hostil y las

temperaturas extremas bajo cero hacen que la tarea sea más desafiante.

Por

medio de la biotecnología, los investigadores se ocupan de la búsqueda de

microorganismos que puedan producir enzimas novedosas, desde el punto de vista

de su actividad o de su capacidad de resistir condiciones de trabajo

específicas.

Este trabajo, que lleva algunos años, se realiza en zonas donde

las condiciones de vida son muy extremas: mucho frío (regiones antárticas),

mucho calor (zonas termales), altas presiones (fosas marinas), alta exposición

a la luz UV (la Puna) o de mucha acidez (regiones volcánicas).

La idea es

encontrar microorganismos que viven en condiciones extremas, suponiendo que sus

enzimas funcionarán también de forma eficiente, en esas condiciones.

|

| Fin de la Campaña 2014 |

En 2014,

los investigadores de la UNLP, recogieron muestras en la Antártida y lograron

seleccionar una levadura con la capacidad de producir enzimas que hacen posible

la clarificación del jugo de manzana en pocas horas, logrando un producto final

de color homogéneo.

Con el éxito de la

primera expedición, los científicos de la UNLP obtuvieron el financiamiento para un

nuevo proyecto, titulado “Bioprospección de enzimas microbianas activas a bajas temperaturas con

aplicación industrial”.

Con el éxito de la

primera expedición, los científicos de la UNLP obtuvieron el financiamiento para un

nuevo proyecto, titulado “Bioprospección de enzimas microbianas activas a bajas temperaturas con

aplicación industrial”.

En el otoño de

este año, el grupo volvió al continente antártico para hacer un nuevo muestreo

en distintos lugares de la Isla

25 de Mayo (Isla Rey Jorge), en las Shetland del Sur. El desafío es hallar

microorganismos aptos para producir enzimas (pectinasas, celulasas, amilasas y arabino hidrolasas) activas a bajas temperaturas

para su uso en la producción de vinos, sidra y jugos de frutas.

En el otoño de

este año, el grupo volvió al continente antártico para hacer un nuevo muestreo

en distintos lugares de la Isla

25 de Mayo (Isla Rey Jorge), en las Shetland del Sur. El desafío es hallar

microorganismos aptos para producir enzimas (pectinasas, celulasas, amilasas y arabino hidrolasas) activas a bajas temperaturas

para su uso en la producción de vinos, sidra y jugos de frutas.

El doctor

Cavalitto, explicó que “los

microorganismos psicrófilos –amantes del frío– han desarrollado estrategias

para poder mantenerse viables y activos en un clima tan hostil, tales como la

síntesis de enzimas adaptadas a bajas temperaturas para poder mantener el

metabolismo estable y funcional; poseer una composición diferente de ácidos

grasos en la membrana y, sobre todo, poseer la capacidad de producir sustancias

anticongelantes tales como glicoproteínas y glicerol, cuyo

objetivo fundamental es minimizar la formación de núcleos de hielo en su

interior”.

El doctor

Cavalitto, explicó que “los

microorganismos psicrófilos –amantes del frío– han desarrollado estrategias

para poder mantenerse viables y activos en un clima tan hostil, tales como la

síntesis de enzimas adaptadas a bajas temperaturas para poder mantener el

metabolismo estable y funcional; poseer una composición diferente de ácidos

grasos en la membrana y, sobre todo, poseer la capacidad de producir sustancias

anticongelantes tales como glicoproteínas y glicerol, cuyo

objetivo fundamental es minimizar la formación de núcleos de hielo en su

interior”.

Las enzimas son proteínas (verdaderos catalizadores biológicos), que

aceleran las reacciones químicas. Si no existieran, esas reacciones ocurrirían

igual, pero tardarían muchísimo tiempo, no siendo eficientes para el organismo.

Son biocatalizadores que se encuentran en todos los seres vivos. Existen

muchísimas y muy variadas, para cada reacción químico-biológica hay una enzima

(catalizador) específica.

Las enzimas son proteínas (verdaderos catalizadores biológicos), que

aceleran las reacciones químicas. Si no existieran, esas reacciones ocurrirían

igual, pero tardarían muchísimo tiempo, no siendo eficientes para el organismo.

Son biocatalizadores que se encuentran en todos los seres vivos. Existen

muchísimas y muy variadas, para cada reacción químico-biológica hay una enzima

(catalizador) específica.

Algunas enzimas se utilizan en la industria para

fines tan diversos como tiernizar carnes, clarificar jugos, producir

edulcorantes o como aditivos de los detergentes para lavar la ropa. Las enzimas y demás

proteínas que sintetizan estos microorganismos, son funcionales en condiciones

de muy baja temperatura, y muestran características únicas. Poseen “una termoestabilidad elevada y son resistentes a agentes desnaturalizantes

tales como detergentes, solventes orgánicos y a pH extremos”, detalló el

bioquímico.

La doctora Ivana Cavello, integrante de la dotación científica que

viajó en la última campaña, remarcó que “sumado

a estas atractivas particularidades, la posibilidad de producirlas, cultivando

los microorganismos a temperaturas cercanas al ambiente, genera una importante

disminución en los costos, ya que no hay que calentar los cultivos para

mantener la temperatura en los 30-37ºC típicos de los microorganismos

mesófilos”.

La expedición, que estuvo presente en la Antártida durante la

campaña Antarkos XXXII, en abril y mayo de este año, logró tomar muestras en

lugares donde no había sido posible hacerlo en viajes anteriores.

En esta

campaña se accedió a las zonas ASPA (Antarctic Specially Protected Areas) 125. Las

zonas ASPA son muy interesantes para la toma de muestras con fines

biotecnológicos, y también uno de los lugares de la Antártida de mayor interés

paleontológico. Otra parte de la expedición se encargó de este tema.

Allí se

han encontrado afloramientos con restos fósiles de una amplia gama de

organismos, incluyendo icnitas de vertebrados e invertebrados y abundante flora

con impresiones de hojas. También se hallan troncos, granos de polen y esporas

que datan de finales del Cretácico al período Eoceno.

Allí se

han encontrado afloramientos con restos fósiles de una amplia gama de

organismos, incluyendo icnitas de vertebrados e invertebrados y abundante flora

con impresiones de hojas. También se hallan troncos, granos de polen y esporas

que datan de finales del Cretácico al período Eoceno.

Los investigadores se concentran

ahora en aislar todos los microorganismos que sean posibles (bacterias y

levaduras) para identificarlos y caracterizarlos por sus “pooles” enzimáticos.

De

ahora en adelante, se profundizará el estudio de los microorganismos de interés

que sean más eficientes, para evaluar la producción de las enzimas industriales

más convenientes a los fines propuestos.

UNLP -Facultad de Ciencias Exactas-

Octubre de 2016

La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.

La quimosina es el iniciador fundamental para la elaboración de quesos.

Bioceres,

es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos

(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta

fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo

modificado.

Bioceres,

es una empresa formada por empresarios agropecuarios en sociedad con Porta Hnos

(uno de los principales accionistas de Bio4). Construyeron en Córdoba la planta

fabril que se dedicará a sintetizar la quimosina a partir del cártamo

modificado.

Los emprendedores poseen unas 2000

hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la

producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían

abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima

capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso

cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.

Los emprendedores poseen unas 2000

hectáreas del cultivo, sembradas en diferentes provincias para asegurarse la

producción ante un evento climático desfavorable. De esta manera podrían

abastecer a toda la capacidad instalada anual de la planta industrial. “Cuando la fábrica esté operando a su máxima

capacidad será posible abastecer toda la demanda interna de quimosina e incluso

cubrir parte del mercado internacional”, explica el ingeniero Salinas.  El uso

del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que

existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para

transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”

de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo

de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace

algunos años.

El uso

del cártamo con el transgén de la quimosina bovina es sólo un inicio ya que

existen otros proyectos de la empresa. Uno de ellos es la elaboración de enzimas para

transformar la celulosa en glucosa. Se utiliza en la producción de “bioetanol”

de segunda generación a partir de biomasa, (como residuos forestales o bagazo

de caña). Este proceso tiene un importante desarrollo en Cuba desde hace

algunos años.  El

nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,

propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que

en la actualidad son quemados en gran cantidad.

El

nuevo método de obtención, a partir de desechos de cultivos santafesinos,

propone el cuidado del medio ambiente, aprovechando los residuos agrícolas que

en la actualidad son quemados en gran cantidad.  En

nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy

contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos

agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.

En

nuestro país se obtiene como subproducto de la industria taninera, que es muy

contaminante. Este nuevo proceso plantea la manera de aprovechar residuos

agrícolas que son quemados, y producen gran contaminación en la atmósfera.

“Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy

bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un

primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de

Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).

“Hasta ahora conseguimos un rendimiento muy

bueno, pero haciendo el proceso desde la segunda fase, luego de que se hace un

primer tratamiento del residuo” explicó Cristina Padro, del Instituto de

Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape-UNL-Conicet).